Nel Medioevo ad Assisi si sentiva dire lu centru delu munnu. No. Non si tratta di usurpare primati altrui, ma di rievocare il volgare assisano dell’epoca di Francesco, modificatosi nel tempo soprattutto a séguito dell’influenza del perugino.

Assisi infatti linguisticamente appartiene a quell’area di transizione denominata Scheggia-Todi, che taglia trasversalmente l’Umbria, e che è caratterizzata dalla presenza/assenza o dalla mescidanza di tratti propri dell’area perugina e di quella sud-orientale.

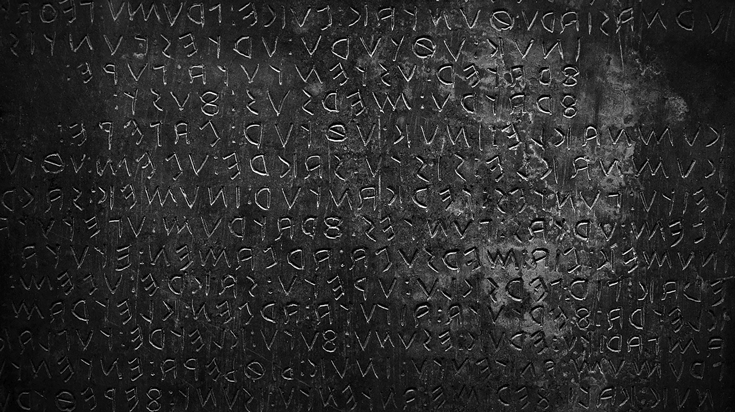

Nella nostra regione non si è mai formata una koiné linguistica e per questo motivo diciture del tipo “dialetto umbro” sono inaccettabili, a meno che con “umbro” non si intenda la lingua documentata dalle note Tabulae iguvinae, precedenti secoli la nascita di Cristo, lasciate dalla omonima popolazione prelatina.

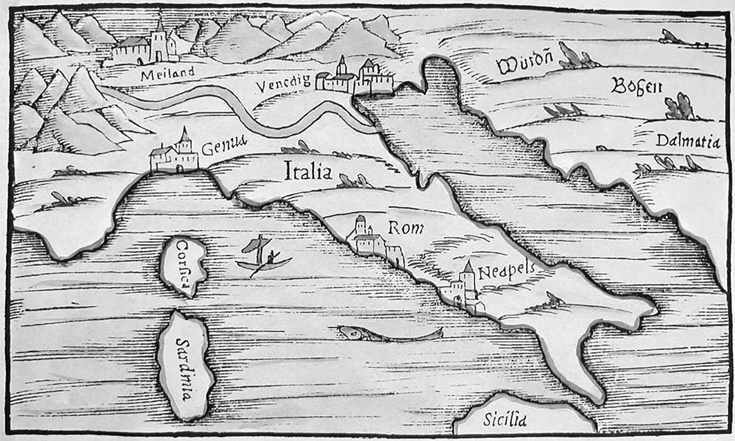

L’Umbria infatti, pur essendo territo-rialmente poco estesa, è, per quanto concerne la lingua, del tutto disomogena e al suo interno sono riconoscibili tre aree linguistiche con diverse specificità: quella nord-occidentale o perugina in senso lato (con influssi romagnoli e toscani) alla destra del Tevere (spalle alla sorgente, ovviamente); quella sud-orientale, alla sinistra del Tevere e a sud del Chiascio (con caratteristiche “mediane”) e un’area sud-occidentale che comprende il territorio orvietano (con influenze dal Lazio viterbese e dalla Toscana senese e amiatina).

Oltre a queste tre zone principali, ve ne sono altrettante di confine, chiamate zone di transizione: l’area castellana (con influssi romagnoli), quella trasimeno-pievese (tra il territorio perugino e quello orvietano) e la ricordata zona di cui fa parte Assisi.

Tali differenze linguistiche, che si possono facilmente ascoltare girovagando da nord a sud e da est a ovest, hanno ragioni antiche, risalenti addirittura alle popolazioni di sostrato, anteriori alla conquista da parte di Roma, quando alla destra del biondo Tevere c’erano gli Etruschi e alla sinistra gli italici Umbri che, ricorda Plinio, erano stanziati fino all’Adriatico. In età romana tutta l’area passò sotto il “dominio” del latino, ma la successiva ripartizione amministrativa voluta da Augusto imperatore tenne conto delle caratteristiche etnico-culturali delle diverse popolazioni e il Tevere divenne nuovamente la linea di confine tra la regio sexta a oriente del fiume (l’Umbria) e la regio septima a occidente (l’Etruria). Norcia venne inclusa nella regio quarta (il Sannio). Dopo il crollo dell’Impero romano d’occidente (467) e l’instaurarsi dei cosiddetti regni romano-barbarici, nel VI secolo in Italia centrale si costituirono due ducati longobardi: quello di Tuscia (con capitale Lucca) e quello di Spoleto. Tra i due territori in mano ai Longobardi si inserì il cosiddetto corridoio bizantino, possedimento dei Greci di Costantinopoli costeggiato da città fortificate, che andava da Roma a Ravenna, sede dell’esarca. Assisi era l’ultimo baluardo longobardo.

Durante l’età comunale i vari centri di origine umbra, etrusca e romana riacquistarono una certa importanza, anche se nessuno, nemmeno Perugia, riuscirà a imporsi e a istituire una solida e duratura signoria. Dal XVI secolo in poi il territorio regionale verrà incluso all’interno dello Stato della Chiesa. Dopo il Regno d’Italia, l’antico nome Umbria verrà finalmente ripreso per indicare il nostro territorio regionale, anche se gli attuali confini politico-amministrativi non rispecchiano le peculiarità storiche, culturali e linguistiche formatesi nel corso dei secoli.

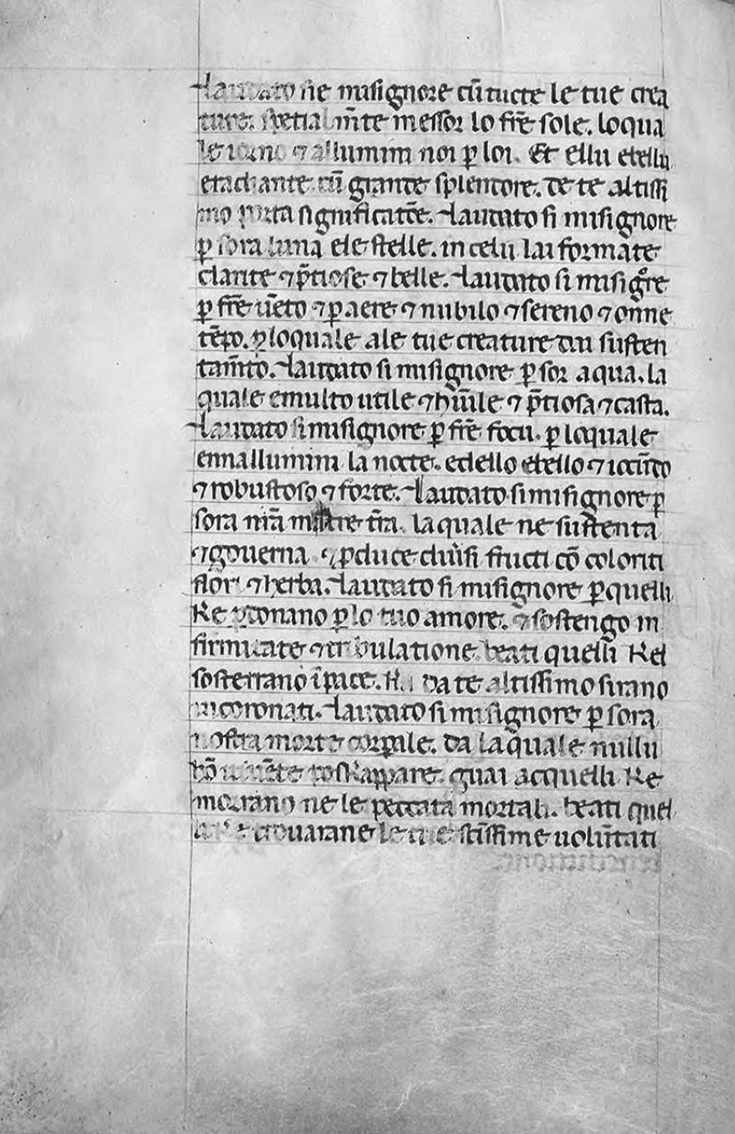

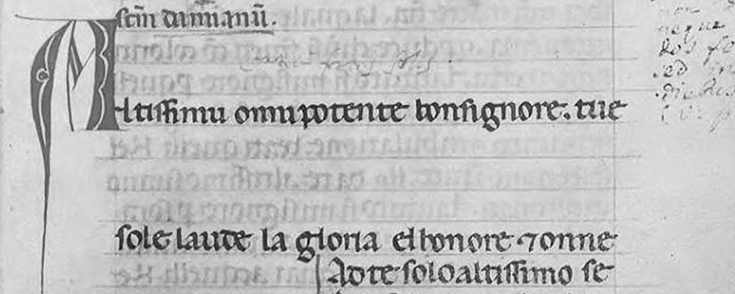

Che l’assisano antico, duecentesco, fosse più vicino alla lingua dell’Umbria sud-orientale (che comprende centri come Spello, Foligno, Spoleto, Terni, Norcia) lo dimostra la presenza di elementi tipici di quest’area, come la conservazione di -u finale (da -ÛM latino) che si riscontra, ad esempio, anche nell’Altissimu del Cantico, che pure è opera intenzionalmente letteraria, e ancora nei testi assisani trecenteschi – editi da Francesco Santucci – dove si leggono forme come Spiritu e affectu. Questo e altri tratti scompariranno nel corso del Trecento per l’influenza della vittoriosa Perugia.

Gli stessi testi documentano infatti la convivenza di tratti centro-meridionali, “mediani” e perugini, anche in una stessa voce come, ad esempio, in comandaminte ‘comandamenti’, pancilgli ‘pannicelli’, peccature ‘peccatori’, quiglie ‘quelli’ o quiste ‘questi’, in cui si riscontra sia la cosiddetta metafonesi centro-meridionale – cioè la variazione delle vocali toniche e e o chiuse in i e in u, condizionata dalle vocali finali latine -Ī lunga e -Û breve – peculiare all’area umbra sud-orientale, sia l’apertura di -i finale in -e o la palatalizzazione di -lli finale, tipici del perugino.

Il colorito linguistico dell’antico assisano era più vicino a quello dell’area sud-orientale, “mediana” (che comprende anche le Marche maceratesi, l’Abruzzo aquilano e il Lazio reatino). Così nei testi trecenteschi si registra anche la cosiddetta metafonesi “napoletana o antico-romanesca” – per cui le vocali toniche e e o aperte dittongano in ie e in uo in presenza di-Ī lunga e di -Û breve finali latine – come, ad esempio, in piecto ‘petto’, Spiello, tiempo e fratielgli. Oggi questo fenomeno rimane più a sud ed è tipico del dialetto napoletano (anche nella lingua dei giovani, come testimonia il recente brano rap O’ vient).

Ma molti erano i tratti fono-morfologici e lessicali che il volgare assisano aveva in comune con quello della zona sud-orientale dell’Umbria e in séguito con il perugino. Un ultimo esempio, per tornare all’inizio: munnu. Proprio all’inizio. L’assimilazione progressiva del nesso latino -ND- che diviene -nn- è infatti un retaggio delle antiche popolazioni prelatine osco-umbre che vivevano nel territorio oltre duemila anni fa. Ancora oggi ad Assisi, ma sempre meno, e fino a Roma, dove è invece tuttora frequente, può capitare di sentire non solo monno, ma anche quanno o annamo. La -u finale, no. Quella non c’è più.