Nel mio mestiere – racconto storie su immagini antiche a studenti italiani o stranieri in visita al nostro paese – l’esperienza serve e l’esperienza è spesso la somma degli errori: chissà cos’è la verità? Voler spiegare il tutto in maniera chiara e distinta è spesso una pia illusione, in fin dei conti la storia dell’arte è una disciplina scientifica che si fonda su accurate indagini documentarie e una conoscenza diretta delle opere. E nello stesso tempo è una disciplina umanistica, tutta chiacchiere e distintivo che mettono insieme documenti cartacei e documenti materiali: parole e immagini. Ma se i documenti non sono più disponibili, o se sono incompleti o superati nel corso dei tempi, e se le immagini sono state distrutte, o rinnovate oppure asportate: dov’è la verità? Cosa diremo a chi ci chiede di sapere? Cosa diremo agli studenti che affollano le nostre classi e magari vedono in noi la figura autorevole dell’insegnante? O ai visitatori che affollano i nostri monumenti e chiedono nomi di pittori e spiegazioni delle immagini? Io dico è meglio inventare, raccontare storie; cioè in realtà fare ipotesi, che è il metodo scientifico adottato dalla nostra civiltà dalla stagione dell’Illuminismo in poi. Mi si dirà che racconto bugie, però cos’è la verità? In fin dei conti raccontare storie è quello che sognavo di fare in gioventù quando passavo tutto il tempo a leggere romanzi, prima che iniziassi a scrivere di storia dell’arte: ho sbagliato tutto nella vita – a parte moglie e figli – ne sono sempre più convinto. Però è anche un metodo per intuire – sapere è un’altra cosa – i contorni di una vicenda storica che ci sfugge. E allora io racconto favole, descrivo immagini antiche che ritraggono san Francesco come avrebbe fatto un frate che scriva Fioretti nel XV secolo. Lo faccio da anni per la rivista dei frati di Assisi: se ci sono documenti cartacei, li vado a leggere e ne sunteggio i contenuti; se non c’è niente di documentato dò spiegazioni, invento, cioè racconto una storia verosimile, e il verosimile è diverso dal vero.

Dov’è che sbaglio quando sbaglio? Quando scrivo di fretta, quando voglio chiudere il testo senza pormi troppi problemi, scegliendo una lectio facilior. Un grande storico dell’arte, il maggiore del secolo scorso, Roberto Longhi, faceva decantare i suoi articoli per anni prima di mandarli in stampa. È vero che scriveva tutti i giorni – che c’è di male? Lo faccio anch’io – e aveva sempre qualche cosa pronto, ma lasciava alla massa il tempo di lievitare, come si fa con il pane. Così aveva tempo di correggersi se si accorgeva di avere sbagliato. Si sbagliava comunque, l’esperienza conta e più si sa più si corregge il tiro.

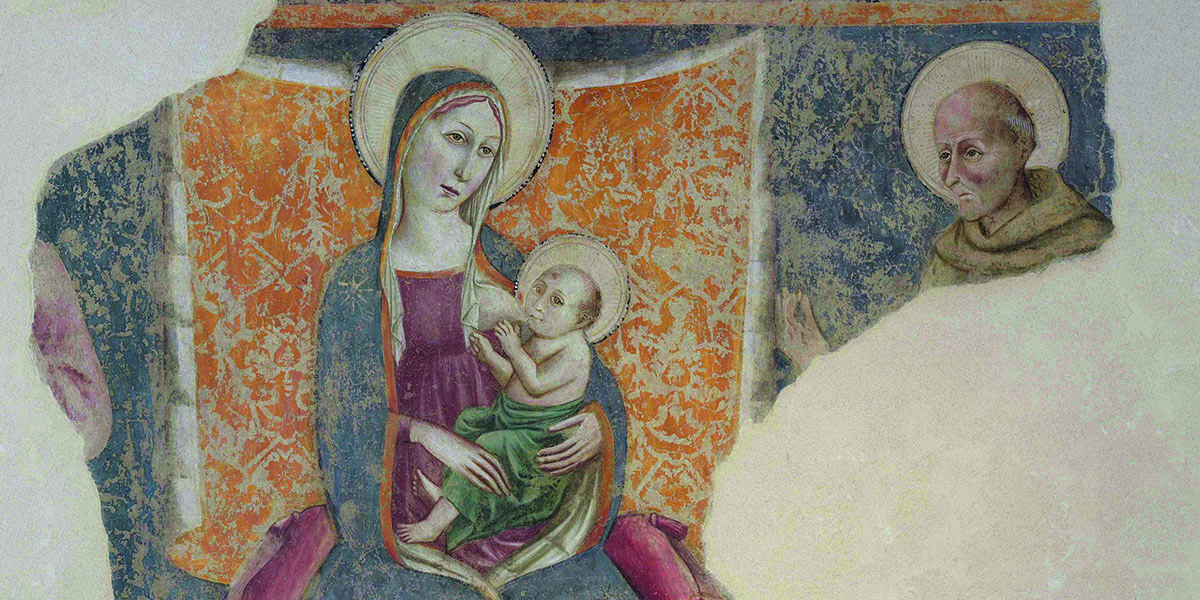

Più di trent’anni fa, nello scrivere il catalogo del piccolo museo attiguo alla chiesa Cattedrale di Assisi, nella scheda dedicata a un dipinto su tavola attribuito a Matteo da Gualdo, pittore eccentrico umbro del XV secolo, pubblicai una foto a piena pagina di un malconcio affresco esistente alle pareti della chiesa di Santa Maria delle Grazie in località Palazzo, castello rurale nel contado di Assisi a cui apparteneva in origine la pala del Museo della Cattedrale, e inserii in fondo alla scheda, subito dopo il riepilogo della letteratura critica, un rapido cenno alla decorazione della chiesa: “All’interno della Chiesa di S. Maria delle Grazie, ricostruita nel castello di Palazzo tra il 1438 ed il 1445, Matteo da Gualdo affrescò alcuni episodi sacri parzialmente scialbati in tempi recenti. Ne resta una Madonna del Latte e S. Bernardino, l’Angelo della Annunciazione ed una testa frammentaria di un S. Bernardino”. La notizia di questi affreschi nel castello di Palazzo non passò inosservata. Nel 1989 Filippo Todini ne segnalò la presenza nella voce dedicata a Matteo da Gualdo in un suo repertorio sui pittori umbri del Medioevo e del Rinascimento. La stessa notizia fu ripresa nel 2004 nell’itinerario dedicato alle opere di Matteo da Gualdo in fondo al catalogo di una mostra che si tenne presso la Rocca Flea di Gualdo Tadino. Poi più nulla. Così, quando nel 2018 corse voce che sarebbe stato eseguito il restauro di questi affreschi, e mi fu chiesto un parere sul loro autore, confermai alle restauratrici – due care amiche, Silvia Tardioli e Rui Sawada, seguite nel restauro da Sergio Fusetti, amico più di loro – quanto avevo già scritto in gioventù. Il restauro fu eseguito nel 2019 e al suo termine fu pubblicato un opuscolo anonimo con la relazione dei lavori eseguiti e notizie storiche sulla chiesa di Palazzo e sui dipinti di Matteo da Gualdo. Nel corso della cerimonia inaugurale, il 2 agosto 2019, sollecitato a fare un intervento mi alzai in piedi e tra la costernazione dei presenti dissi che alla luce delle novità prodotte dal recente restauro non mi sentivo più di sostenere il nome di Matteo da Gualdo per gli affreschi in chiesa, bensì quello di Nicolò di Liberatore da Foligno detto l’Alunno, il più importante pittore dell’Umbria dopo Pietro Perugino e Bernardino Pintoricchio, che vi figurava insieme a un secondo pittore, verosimilmente di Assisi. Matteo da Gualdo era invece l’autore della pala d’altare un tempo nella chiesa di Palazzo e ora nel Museo della Cattedrale di Assisi. Ci rimasero un po’ tutti male, però chiesi scusa, la buttai sullo scherzo dicendo che avevano sbagliato loro ad affidare il lavoro a due restauratrici troppo brave, così tornarono a casa consolati: avevano perso un affresco di Matteo da Gualdo ma ne avevano guadagnato più d’uno di Nicolò Alunno.

Dov’è che ho sbagliato? A parte il fatto che prima del restauro non si vedeva quasi nulla, ho sbagliato a semplificare, a riunire sotto un solo nome la decorazione di un ambiente minuscolo, laddove sarebbe bastato il confronto con l’oratorio dei Pellegrini in via Superba ad Assisi per accorgersi che la decorazione di un ambiente altrettanto piccolo era stata divisa tra tre pittori: Matteo da Gualdo, Pierantonio Mezzastris, Pietro Perugino. All’interno della chiesina di Palazzo si vedono oggi affreschi di Nicolò Alunno e di un anonimo pittore di Assisi contemporaneo, da lì viene anche una tavola di Matteo da Gualdo del Museo della Cattedrale. Matteo da Gualdo e Nicolò Alunno sono nomi importanti, danno lustro a una città che uscì assai malconcia dal sacco di Niccolò Piccinino nel novembre 1442, eppure seppe riprendersi se lì a breve chiamò al proprio servizio i pittori umbri più rappresentativi del tempo, e non solo per decorare le chiese di città, ma anche per quelle nei castelli del contado, per quanto poco si sia conservato.

Insomma mi sono sbagliato, ma sono anche contento di potermi correggere, in attesa che esca l’articolo che ho mandato a una rivista scientifica. Però sarebbe bene che di questi affreschi si parli, o meglio ancora se ne dia notizia e li si faccia vedere. È un po’ una metafora del nostro tempo: dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fior. L’Assisi uscita dal sacco del Piccinino non entrò in depressione ma seppe rinnovarsi. L’Assisi deserta dei nostri giorni sarà di nuovo affollata di visitatori se saprà rinnovarsi e offrire di sé una immagine più vitale e meno immobile. Morire, dormire. Dormire, forse sognare: sogniamo positivo.